障害のある方が自分らしく働き、暮らしを整えていくには、専門的なサポートが力になります。

働くことに悩みのある方のなかには、「どうすれば自分に合った仕事に就職できるのか」「企業で働くには何が必要なのか」などの不安を抱える方もいるのではないでしょうか?

就労移行支援は、一般企業での就職を目指す方のための障害福祉サービスです。

生活面から就職準備、職業トレーニング、職場選びや就職活動対策などを個別支援計画に沿ってサポートします。

この記事では、仕事選びの考え方や職業スキルの身につけ方、見学・体験実習の流れ、利用者の体験談から見える変化など、気になるポイントを丁寧に解説します。

「自立に向けて何から始めればよいか分からない」「自分に合う企業を探したい」という方に、就労移行支援の具体的な活用法とスタッフの支援が役立つ理由をご紹介します。

就労移行支援の基本—安心して使える公的な仕組み

就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく公的サービスです。

一般企業で働きたい方が、自分の能力や興味に合う仕事に就けるようにサポートを受けられます。

就労支援の具体的な内容は多岐にわたり、まず一人ひとりの希望や能力に合わせて個別の支援計画を作成し、目標達成に向けて段階的にトレーニングを進めていきます。

たとえば生活リズムの整え直しや自己管理の練習、ビジネスマナーや職場でのコミュニケーション力の向上、パソコンなどの実務スキルの習得、履歴書・面接の準備、職場実習や就職後の定着フォローまで、無理なく段階的に進められるように支援計画をつくります。

就労移行支援事業所は求人のあっせんを行う機関(職業紹介事業者)ではありませんが、行政やハローワーク、障害者就業・生活支援センターなどと連携し、求人検索や応募企業の選定、企業見学や実習の調整、面接時の同席や配慮の橋渡し、就職後の職場定着支援を行います。

就職は「ゴール」ではなく、「働き続ける」をサポートすることが就労移行支援の特徴です。

チャレンジド・アソウでは、就職率85.7%と多くの方が就職しています。

就職後もサポートは続くので、離職率0.7%と多くの方が安心して働き続けています。

就労移行支援の対象となる方

就労移行支援の利用対象は、うつ病や適応障害など精神障害・ADHDなどの発達障害・知的障害・身体障害、難病などにより、就職や職場定着に不安や難しさを感じている方です。

対象となる障害は幅広く、障害者手帳の有無に関わらず、医師の診断や自治体の判断によっても利用できる場合があるので、多くの方がサポートを受けることが可能です。

実際にチャレンジド・アソウでは、障害者手帳をお持ちでない方も多く利用しています。

年齢は原則65歳未満ですが、事情により個別対応も相談できます。

年齢が不安な方は、まずはお住まいの自治体の障害福祉課や支援センターなど、地域の相談窓口に相談してみることもおすすめです。

利用までの流れ—見学・体験から受給者証、そして通所開始へ

就労移行支援の利用の流れは、大きく3つに分かれます。

最初は「見学・相談」です。

事業所の雰囲気やサービス内容、通いやすさを実際に感じることができるので、自分と相性が良いかどうかの判断材料になります。いくつかの事業所の見学を重ねて比較するのがポイントです。

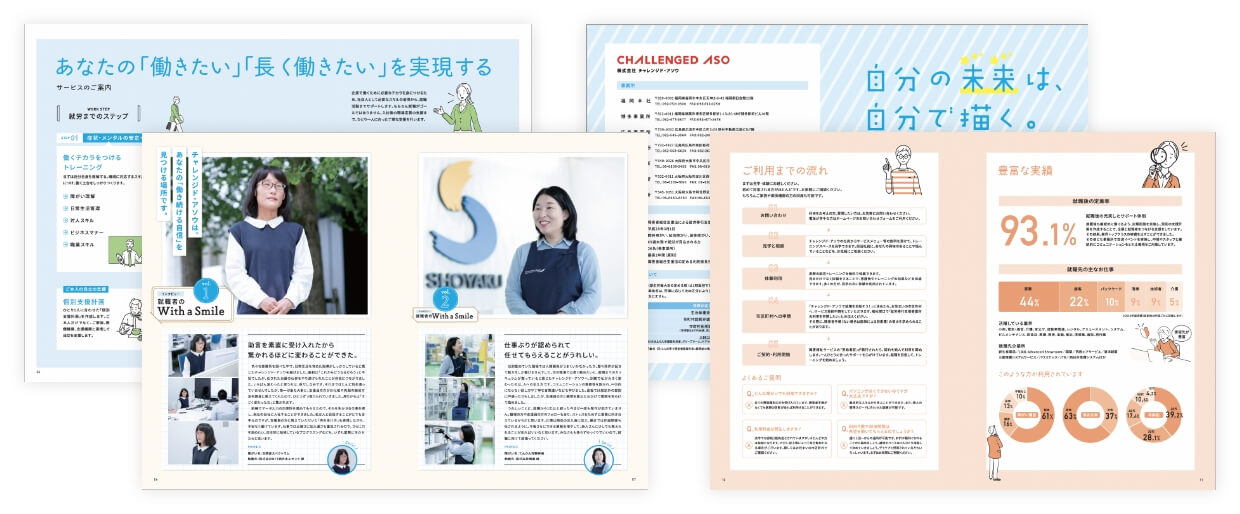

「見学・相談」のハードルが高い方には、まず資料請求をすることもおすすめです。

チャレンジド・アソウでは、電子パンフレットをメールでお送りしています。

見学・相談前に詳しく知りたい方は、下記の資料請求フォームからお問い合わせください。

見学・相談をして良い印象を持った場合は、体験利用をしてみましょう。

体験通所では、実際の訓練や一日の流れを体感したり、他の利用者やスタッフとのコミュニケーションを取る中で、安心して通えるかどうか、自分が希望する訓練が受けられるかを確認できます。

体験を経て「ここで訓練や支援を受けたい」と感じた事業所を選び、正式な利用の申し込みを進めます。

次に、障害福祉サービスを利用するための「受給者証」をお住まいの自治体で申請します。必要な書類や相談、手続きは自治体の障害福祉課窓口で丁寧に案内してもらえます。

またチャレンジド・アソウでは、受給者証の申請サポートを行っております。初めての方も安心して利用まで進められます。

見学・相談・体験時のチェックポイント

良い事業所かどうかの判断ポイントの1つに、「続けられるか」があります。

通いやすさや事業所の雰囲気、部屋の明るさや音の大きさ、座席の配置、休憩の取りやすさ、スタッフの声のトーンや距離感など、細かな要素が毎日の負担に直結します。

また訓練の内容が自分の希望とレベルに合っているか、面談や振り返りが定期的にあるか、実習先や求人の開拓力があるか、就職後のフォローまで見据えているか——このあたりを見学・体験で確認できるとミスマッチを減らせます。

チャレンジド・アソウは、事務職で就職したい方におすすめの就労移行支援事業所です。

オフィスワークに役立つプログラムが豊富にあり、実践的なトレーニングで職務スキルが身につけられます。

また麻生グループのネットワークを活かした求人開拓などにより、就職率85.7%と多くの方が自分に合った仕事で働けています。

就労移行支援で受けられる訓練や活動内容・職業スキル習得の具体例

就労移行支援では、障害のある方が一般企業で働く力を身につけるための多様な訓練や活動が用意されています。

通所を通じて就労に必要となる知識やマナー、業務スキルの習得が目指せる点が特徴です。

最も基本的なものとして、ビジネスマナーや時間管理、職場でのコミュニケーション力向上のプログラムがあり、社会人として必要な基礎を身につけることができます。

たとえばコミュニケーションの練習では、SST(ソーシャルスキルトレーニング)やロールプレイを取り入れ、「伝え方」を学べます。

このほか、事務職希望の方にはパソコンスキルやWord、Excelなどの実践的トレーニング、販売や接客を志す方には接遇や接客マナー、実際の対応練習も行われます。

各就労移行支援事業所ごとにプログラム内容はさまざまで、特色があります。

たとえばチャレンジド・アソウでは、適職を発見するための「しごトレ」や、基本的な事務スキルのみでなく、簿記やデザイン(illustratorやPhotoshop)、プログラミング(HTMLやCSS)など興味のある専門的知識も身に付けられるeラーニング(LPオンラインカレッジ)などがあります。

また面接練習だけではなく、実際の面接に同行することもできるので「自己PRが不安」な方にもおすすめです。

企業での実習と就職後の定着支援

就労移行支援では、実際の企業や職場での体験実習を取り入れています。

体験実習の流れとしては、希望や能力、健康状態をふまえて職種や企業を選びます。

実習期間中はスタッフがしっかりとサポートしてくれ、仕事の進め方や職場の雰囲気、人間関係の築き方など、企業で必要とされるスキルを実地で学べます。

未経験の事務職に挑戦したい方も、基礎から実践まで幅広く体験でき、希望や将来への不安もスタッフと相談しながら一歩ずつ進めます。

実習後は振り返りや課題の整理が行われ、成長につながります。

企業実習は働けるかの試験だけではなく、「適職への気づき」や「合理的配慮の伝え方」などを学ぶことを目的として行われます。

就労移行支援の期間と費用—利用者の多くが無料で利用

就労移行支援は障害福祉サービスなので、障害者総合支援法により利用期間や利用料が明確に定められています。

利用期間は原則2年です。ただ個別の事情に応じて延長できたり、再利用できることもあります。

チャレンジド・アソウには、「特急トレーニングコース」と「じっくりトレーニングコース」があり、自分に合ったペースで就職を目指せます。

利用料金は福祉サービスのため所得や世帯所得によって異なり、多くの場合は無料で利用できます。

たとえば生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯では負担額が0円、一般課税世帯でも9,300円、一定額以上の場合は37,200円が上限となります。

また交通費などの実費が別途必要になることもあります。

チャレンジド・アソウでは、9割以上の方が無料で利用しています。

また在宅訓練を取り入れたり、通所する方には交通費(※支給条件あり)や一部事業所ではランチを支給しています。

詳しくは最寄りの事業所までご相談ください。

支援スタッフの役割—計画・実践・見直しを「伴走」する専門家

就労移行支援事業所のスタッフは、障害のある方が安心して利用できるように多方面からサポートします。

たとえば自分に合ったトレーニングや就職活動の支援をはじめ、健康管理や人間関係など就労にまつわるさまざまな問題の解決を一緒に考えてもらえるのが特徴です。

スタッフは障害福祉や就労支援に関する専門性を持ち、個別支援計画の見直しや面談を繰り返し行いながら、利用者の成長や課題を細やかにサポートします。

就労継続支援A型・B型との違い—目的から選ぶ

就労移行支援と就労継続支援A型・B型は、いずれも障害や難病のある方のための福祉サービスですが、目的や利用できる内容に違いがあります。

就労移行支援は、一般企業への就職を目指すことが主な目的です。

利用者が企業で働くための生活支援や職業訓練、就職活動、職場定着のサポートが中心となります。

利用期間は原則2年までとなっています。

一方、就労継続支援A型・B型では、施設内の軽作業や業務を通じて工賃・収入を得ることが目的となります。

A型は雇用契約を結び賃金を得るスタイル、B型は雇用契約を結ばずに生産活動等に取り組みます。いずれも期間の上限はありません。

一般企業での就職を目指す場合には、就労移行支援がおすすめです。

「働く場そのものをまず確保したい」ならA型・B型も検討対象になります。

目的を整理すると、どの公的サービスが合ってそうかを選びやすくなります。

迷った時には、いつでも私たちにご相談ください。

就労移行支援で本当に就職できるの?

就労移行支援の利用を通して、実際に多くの方が一般企業への就職を実現しています。

近年、移行支援サービスから一般就労への移行者は増加傾向にあり、2023年には約16,000人が企業への就職や復職を果たしました。

こうした背景には、利用者それぞれの希望や障害特性、仕事に必要なスキルをじっくり磨く職業訓練、専門スタッフによる個別サポート、職場実習・企業マッチングなど多彩なサービスがあります。

職業準備性を高め、職場の雰囲気や仕事内容を事前に体験し自分に合う環境へ進めることが、安定した就労につながる理由です。

通所を重ねて生活リズムや体力を整えた結果、週5日フルタイム勤務が可能になった方や、資格取得で自信をつけて事務職に採用された方、実習を経て自分の課題を見つけ、前向きに就職活動を進められた方など、さまざまな体験が報告されています。

チャレンジド・アソウでも、実際に「週1日短時間の利用」から始めて就職した方が多くいます。

就職率は85.7%と高く、離職率0.7%と多くの方が安心して働き続けています。

利用者体験談の一例

就労移行支援を利用した方の多くは、通所していく中で自分でも驚くような成長や変化を体験されています。

たとえば、最初は週1日通うのも大変だった方が、体力や生活リズムを整えながら徐々に通所日数を増やし、週5日間安定して通えるようになったという声もあります。

スタッフの相談やサポートで、自分の体調や事情に合わせて無理なくステップアップできたのが大きな安心だったそうです。

また、職業スキルの面では事務職を目指した方がMOS(マイクロオフィススペシャリスト)資格取得に挑戦し、合格を果たして自信に繋がった体験談もあります。

資格取得によって就職活動に自信をもって臨めて就職できたという声も少なくありません。

さらに、企業実習や職場体験を通じて、自分の得意・不得意や課題を客観的に知ることで、就職活動への具体的な準備や面接でのアピールポイントにもつながったと語る方もいます。

「安心して相談できる環境」「一人では気づけなかった新しい自分と出会えた」「スタッフや他の利用者と励まし合いながら前に進めた」など、ポジティブな感想が多く寄せられています。

就労移行支援の利用を考えている方へ―まずは気軽に相談・資料請求しよう

就労移行支援の利用を検討している方にとって、何から始めれば良いのか分からないこともあるかもしれません。

まずは気になる事業所への見学を予約してみるのがおすすめです。

見学では自分に合った訓練内容や通いやすさ、スタッフの雰囲気などを直接確認でき、安心して利用開始までの流れをイメージできます。

いくつかの事業所を見学した中で、自分が「ここで学びたい」と感じた場所があれば、体験通所へ進むことも可能です。

体験を重ねることで、自分に合うかどうか、続けられるかどうかを確認できます。

正式な利用を決めた場合は、お住まいの自治体の障害福祉課に受給者証の申請を行い、必要な手続きを進めます。

必要な書類や申請の仕方もスタッフが丁寧に教えてくれるので、分からないことがあっても安心です。

就労移行支援は、一人ひとりの夢や希望を大切にしながら、新しい自分や働き方に出会える場でもあります。

気になった方は、まずは気軽な相談や資料請求から始めてみてください。