新しく就労移行支援事業所を開設したいと考えている方は、厚生労働省がまとめている資料を参考にすることをお勧めします。

厚生労働省が公開しているPDF資料は少し複雑な内容になっているため、ここでは内容を易しく解説していきます。

厚生労働省「就労移行支援について」PDF資料参考

就労移行支援等障害福祉サービスの規定はすべて厚生労働省によって定められています。

そのため、就労移行支援事業所を新しく開設したいと考えている方は厚生労働省の規定を満たす必要があります。

以下のリンクが本記事で開設する厚生労働省のPDFページとなります。

こちらの厚生労働省が公開しているPDFでは就労移行支援事業所の事業者向けの概要がまとめられています。

上記の厚生労働省PDFに沿って解説しますが、障害福祉サービスの規定は頻繁に変わるので最新のものをチェックすることが必要です。

そこで本記事では、厚生労働省が発表した最新の情報を合わせて紹介します。

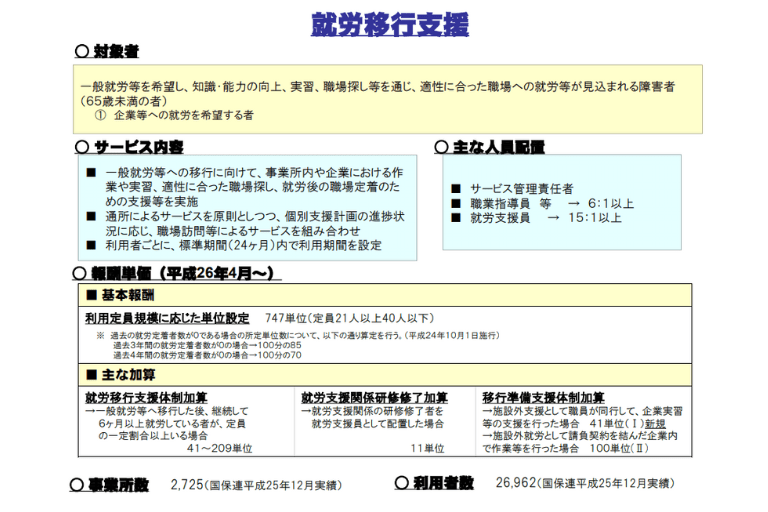

就労移行支援事業所基本概要(厚生労働省作成)

就労移行支援対象者

厚生労働省により定められた就労移行支援サービスを受けることができる対象者は以下の通りです。

- 18歳以上65歳未満の方

- 身体障害・発達障害・知的障害・精神障害・指定難病のある方(※医師の診断書・通院証明書があれば障害者手帳を持っていなくても利用可能となるケース有)

- 一般企業への就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方

主なサービス内容

就労移行支援は障害のある方に通所してもらう、通所サービスが原則となっており、サービスは事業所の中で行います。

コロナウイルスの影響で、在宅勤務ができる職場が増えてきました。もともと、就労移行支援は利用者のニーズに合わせて在宅訓練を行うことも厚生労働省により認められていましたが、最近は就労移行支援事業所も在宅訓練を取り入れることがより多くなっています。

さらに、サービス管理責任者が作成した個別支援計画の進捗状況や計画案によっては、利用者とともに職場を訪問するなどのサービスをすることも。

具体的な就労移行支援事業所が行うサービス内容は以下のようになっています。

| 就職を目指すためのトレーニング | 就職時に必要となるスキル・ビジネスマナー等を就職するための能力向上を目指すカリキュラムを用意。これらのトレーニングを通して障害に対する理解や職業理解を深め、自分のやりたい仕事・できる仕事を見つけるサポートを行います。 |

|---|---|

| 就職活動支援 | 履歴書・職務経歴書の添削や、求人票のチェックなどを行います。また面接へ同行したり、就職に関する対策や相談に乗ったりすることも。 |

| 就職後の定着支援 | 就職先の職場で起こったことや悩んでいることに対する相談に応じます。内容によっては、直接企業側と相談を行うこともあります。 |

このように、後でご紹介する就労継続支援とは違い、就労移行支援はあくまでも就労サポートがサービス内容となっています。

一人の利用者の利用期間は厚生労働省により2年間(24か月)と定められている(延長・再利用は可能)ので、その期間内に就職を目指すサポートをします。

主な人員配置

就労移行支援事業所などの障害福祉サービスを行う場合は、特別な資格を持った職員を含め、支援に携わる職員を数名配置することが厚生労働省により規定されています。

役職によっては、配置が必須のものや施設の規模によって配置必須人数が変わるものもあるので厚生労働省の規定をよく確認することが必要です。

ここでは、就労移行支援事業所に配置する必要のある主な役職とその仕事内容、配置人員を説明します。

サービス管理責任者

利用者の個別支援計画の作成や支援内容のアセスメント、他スタッフへのアドバイスや技術的指導、他機関との連携等を行う、就労移行支援施設のリーダーとなる存在。

資格取得には講習受講や実務経験が必要。

厚生労働省によって、利用者60名以下で1名以上、その後40名の利用者追加ごとに1名のサービス管理責任者の追加が義務付けられています。

就労支援員

企業でのインターン実習の斡旋や就活の支援、就職した後の職場定着支援などを行います。

厚生労働省によって利用者15名に対して1名の就労支援員の配置が義務付けられています。

職業指導員(職業支援員)

個別計画書に基づいた就労機会の提供や実習先の開拓などを行います。

厚生労働省によって利用者6名に対して1名の職業指導員の配置が義務付けられています。

生活支援員

個別支援計画に基づいた日常生活上の支援をします。

特に厚生労働省による配置義務は定められていないため、アルバイトやパートとして雇用することもあります。

事業所報酬について

就労移行支援事業所を開設するときに一番理解しにくいのが事業所報酬です。

就労移行支援制度はほとんどの利用者に利用料0円でサービスを提供します。

そのため、国からの報酬が就労移行支援施設の収入源となります。

就労移行支援事業所の報酬の算定は厚生労働省の決定に基づき、単位基準を使っており、計算方法は以下の通りです。

単位数×10円×事業所が所在する地域区分に応じた割合

この単位数は厚生労働省により頻繁に改定されるので最新(令和3年度)のものを紹介します。

基本報酬

| 定員規模 | 就職後6か月以上定着率 | 単位数 |

|---|---|---|

| 定員20名以下 | 5割以上の場合 | 1128単位 |

| 4割以上5割未満の場合 | 959単位 | |

| 3割以上4割未満の場合 | 820単位 | |

| 2割以上1割未満の場合 | 690単位 | |

| 1割以上2割未満の場合 | 557単位 | |

| 0割超え1割未満の場合 | 507単位 | |

| 0の場合 | 468単位 | |

| 定員21名以上40名以下 | 5割以上の場合 | 1035単位 |

| 4割以上5割未満の場合 | 863単位 | |

| 3割以上4割未満の場合 | 725単位 | |

| 2割以上1割未満の場合 | 631単位 | |

| 1割以上2割未満の場合 | 506単位 | |

| 0割超え1割未満の場合 | 448単位 | |

| 0の場合 | 414単位 | |

| 定員41名以上60名以下 | 5割以上の場合 | 1003単位 |

| 4割以上5割未満の場合 | 838単位 | |

| 3割以上4割未満の場合 | 693単位 | |

| 2割以上1割未満の場合 | 596単位 | |

| 1割以上2割未満の場合 | 497単位 | |

| 0割超え1割未満の場合 | 428単位 | |

| 0の場合 | 395単位 |

加算項目

報酬が加算される項目は厚生労働省により以下のようなものが挙げられています。

- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

- 食事提供体制加算

- 訪問支援特別加算

- 福祉専門職員配置等加算

- 送迎加算

このように、就労移行支援事業所ごとに体制を変えたり特別なサービスをすることで報酬が加算される仕組みになっています。

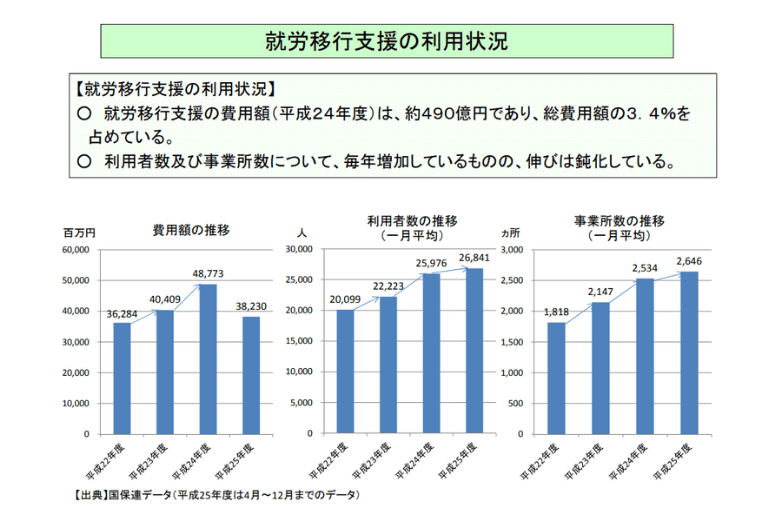

就労移行支援の利用状況

厚生労働省PDFから読み取れるのは平成25年度までのデータです。就労移行支援の利用者数や事業所数は毎年増加傾向にあります。

平成25年以降も増加しており、平成31年、令和1年度の就労移行支援の利用者数は40,062人となっています。(厚生労働省より)

事業所数も本PDFの平成25年度のデータが2,725件だったのに対し、令和1年度には3,399件に増加しました。(厚生労働省より)

就労移行支援事業所の需要は高まっているといえるでしょう。

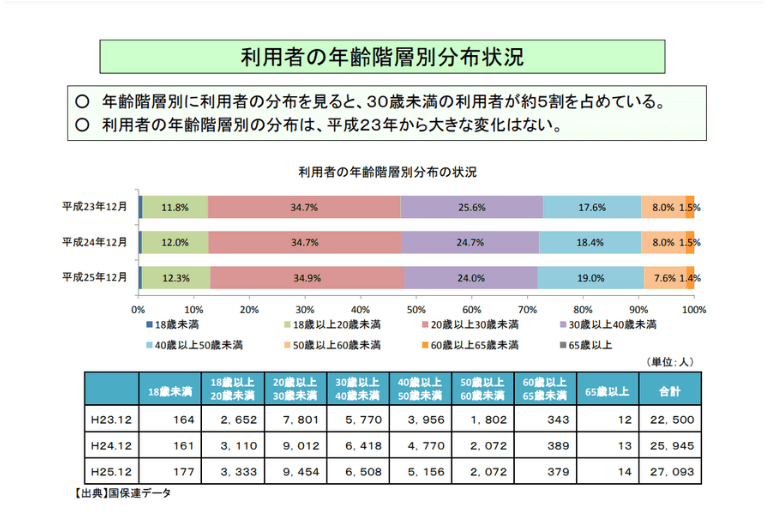

利用者の年齢階層別分布状況

このPDF上のデータは厚生労働省が平成25年までのものを引用しています。

この表からは30代未満の利用者が約5割を占めていることがわかりますが、近年になって40代の就労移行支援利用者も増えてきました。(厚生労働省より)

年配の利用者が少ない原因としては、就労継続支援という、就職が目的ではなく、作業をして工賃を稼ぐことができる制度を利用しているためだと考えられます。

近年、ITスキルを学ぶことができる就労移行支援事業所も増えてきたためにITスキルを磨いて就職を目指す若い層が増えたことも、30代から40代の利用者が多い原因だと考えられます。

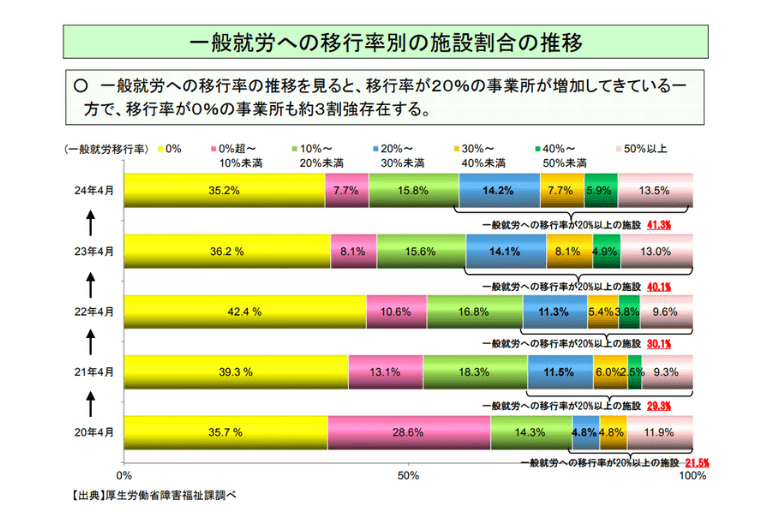

一般就労への実績移行率別の施設割合の推移(厚生労働省障害福祉課調べ)

一般就労への移行率というのは、就労移行支援利用者の一般企業への就職率を指します。

厚生労働省が作成した新しいデータでは、平成28年度には、一般就労への移行率が20%以上の就労移行支援事業所の割合は51.9%となっています。

就労移行支援等の就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は毎年増加しており、平成27年度では約1.2万人の障害者が一般企業へ就職しています。(厚生労働省より)

この増加の理由としては、企業が障害者雇用枠を増やしてきたことが考えられます。

就労移行支援施設にとって一般就労への移行実績は報酬の関係でとても重要になってきます。

福祉サービス分野関連制度 就労継続支援A・B型について

就労移行支援と類似したサービスとして就労継続支援A型と就労継続支援B型が挙げられます。就労移行支援と就労継続支援は併用できないことになっているので、利用者は自分の状態に合わせて事業所を選んでいます。

ここではこの2つについて簡単に説明します。

就労継続支援A型とは

障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、一定の支援がある職場と雇用契約を結んだうえで働くことが可能な福祉サービス。

勤務形態は基本的に一般就労と変わりませんが、勤務時間が比較的短いことが特徴です。

B型とは違い、工賃ではなく、給料という形で報酬が支払われます。

仕事内容は以下のようなものが挙げられます。

- パソコンによるデータ入力などのデスクワーク

- カフェやレストランのホールスタッフ

- 倉庫での軽作業やストラップ等のパッキング

- 車部品等の加工作業

- 農作業

- 清掃

就労継続支援A型についてより詳しく知りたい方はこちらをチェックしてみてください。

就労継続支援B型とは

一般企業に就職すること、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会や生産活動等の機会の提供を行うサービス。

働く上で必要なビジネススキル習得をしながら、実際の作業を通じて経験を積んでいきます。

A型とは違い、企業との契約は結ばず、事務所での作業となるので、報酬は工賃という形で支払われます。工賃はほとんどの場合厚生労働省により定められた最低賃金を下回ります。

仕事内容は以下のようなものがあります。

- 事業所内での簡単なデータ入力

- 工場内でパッキングやピッキング

- 書類整理や仕分けなど軽作業

- 農作業

- 部品加工

- 手工芸品づくり

- 事業所が運営するカフェやレストランのホール

- クリーニングや清掃作業など

就労継続支援B型についてより詳しく知りたい方はこちらをチェックしてみてください。

事業所例 【株式会社チャレンジド・アソウ】

就労移行支援事業所の例としてはこのページを監修している株式会社チャレンジド・アソウ就労移行支援事業所が挙げられます。

株式会社チャレンジド・アソウは障がい者の就労移行支援事業所を運営する法人。

就労移行支援事業所を福岡、広島、大阪に展開している会社です。

チャレンジド・アソウでは利用者が個性を活かして長く働けるようにスタッフが一体となって支援を行っています。

チャレンジド・アソウでは、休職中の方や就職を目指す方に以下のようなサービスを行っています。

- 利用者の勤怠を安定させるため、フィットネスなどを取り入れて体調管理ができるように支援

- ビジネスコミュニケーションを身につけるトレーニング

- パソコン操作やプレゼンテーションなどのオフィスワークスキルを身につけるトレーニング

就労移行支援事業所を始める前に他の事業所のサービス内容もチェックしておきましょう。

まとめ(厚生労働省Q&Aページリンクあり)

厚生労働省のこちらのページは少し複雑ですが、就労移行支援事業所を立ち上げたいと思っている方は厚生労働省のガイドブックの指示に従うことが大切です。

厚生労働省は細かい事業者向けQ&Aページも公開しています。

就労移行支援等の障害福祉サービスを始める際に疑問に思ったことは、こちらの厚生労働省ページリンクから確認しましょう。